情暖重阳同敬老,心系桑榆共奋进。10月27日,华中师范大学2025年老年人集体祝寿暨表彰大会在科学会堂一楼报告厅举行,103位年满70、80、90岁的离退休寿星代表齐聚一堂,欢度重阳

校党委书记夏立新,校长彭双阶,校党委副书记查道林,副校长李鸿飞,校党委副书记陈迪明,校党委副书记、纪委书记刘继文,副校长周鹏程、刘宏达出席,各二级单位主要负责人、离退休工作联系人,各涉老组织负责同志、受表彰代表和学生代表参加大会。

夏立新在致辞中代表学校向全体寿星致以诚挚问候和节日祝福,感谢他们为学校发展倾注心血、作出贡献。“尊老敬老爱老是重阳节最厚重的文化底色,也是中华民族源远流长的优良传统。回望学校122年的奋斗历程,我们深切地感受到,今天学校各项事业蓬勃发展的良好局面,离不开一代又一代老同志、老前辈的筚路蓝缕、呕心沥血。”他表示,当前学校迎来发展新阶段,期盼老同志一如既往地为学校的改革发展建言献策、共同擘画华师更加辉煌的明天。学校党委将始终把离退休工作摆在重要位置,持续弘扬尊老敬老爱老助老的良好风尚,用心用情、精准精细地做好服务保障,努力让每一位老同志都能安享幸福晚年。

查道林在主持大会时表示,老一辈华师人的华师气象、学者风骨、教育情怀已深深融入桂子山的一草一木,浸润着每一位华师学子的心灵,转化为推动学校发展的强大精神动力。学校扎实开展系列敬老爱老活动,营造“养老、孝老、敬老”的良好氛围,切实提升了老同志的幸福感、获得感与安全感。期望老同志们继续关心支持学校改革发展,为建设更美好、更具活力的华师增添正能量、再做新贡献。

陈迪明宣读《关于表彰2023-2025年度先进老人、先进老人标兵、离退休工作先进个人和离退休工作先进集体的决定》

李鸿飞为2023-2025年度离退休工作先进个人颁奖

彭双阶为2023-2025年度离退休工作先进集体颁奖

夏立新为2023-2025年度先进老人标兵颁奖

校领导为90岁寿星代表献花祝寿

桑榆担当,银发力量余热未尽献,光阴有暖光桂子山上有这么一群老同志在老有所为中实现价值在老有所乐中享受人生展现新时代老年人的精神风貌。

刘文君-马克思主义学院退休教师-

退休后,刘文君向马克思主义学院捐赠60万元,设立“青君”教育人才发展基金,助力学院发展。“我和老伴工作数十载,国家给予的保障让我们生活无忧。能尽一点微薄之力帮到需要的人,心里很满足。”退休后的日子里,抱着“知足常乐,顺其自然”心境,刘文君从学用电脑开始,慢慢掌握了做PPT、用软件编辑视频等技能,还为马克思主义学院退休同事建了“老人家”微信群,方便大家交流信息、传递生活点滴。她曾受邀去多所学校教逻辑,耄耋之年又应学生之邀出版《逻辑学教程》,“一生与逻辑结缘,普及逻辑知识是我永生的愿望,愿更多人受益。”在她看来,“退”是制度,但“休不休、怎么休”全在自己。知足常乐,顺其自然,在力所能及的情况下用适合自己的方式“休”下去,便是“老有所为”。

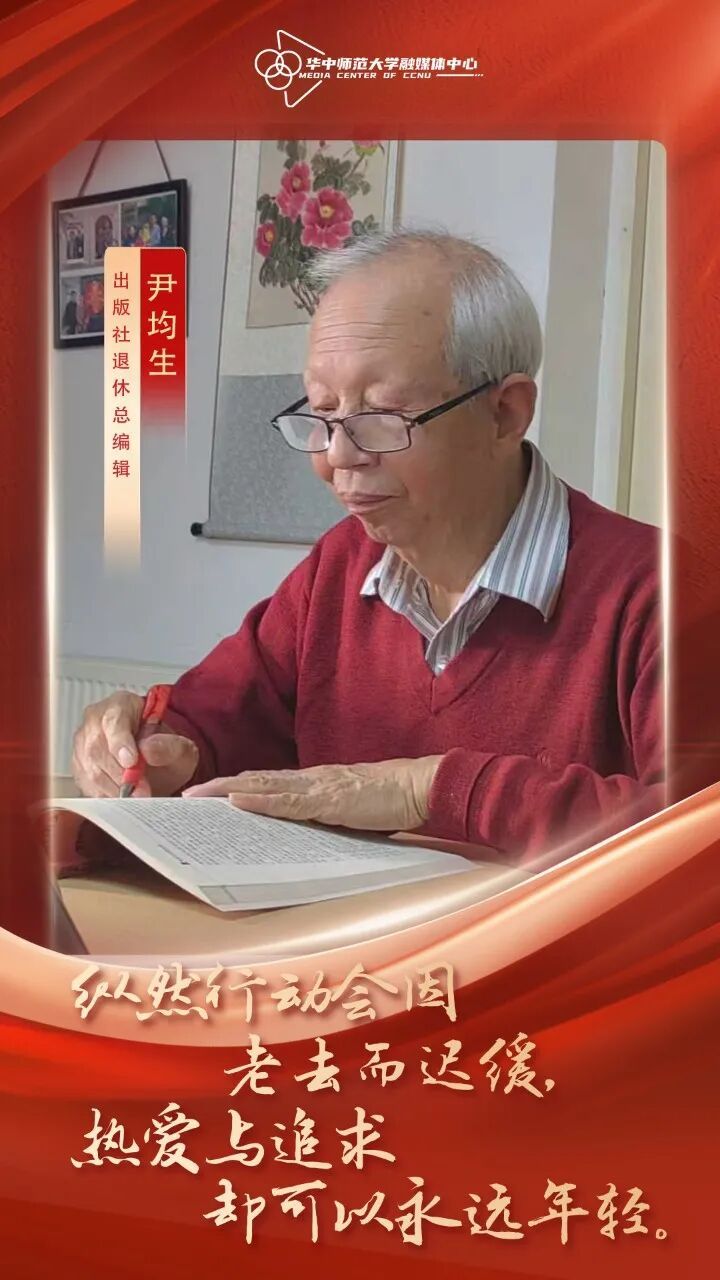

尹均生-出版社退休总编辑-

如今已经89岁高龄的尹均生把退休后的近三十载光阴,过成了一段笔耕不辍的充实岁月,耄耋之年的他,思想仍保持着“青春的步调”——从撰文纪念抗战胜利,到提笔赞扬外交官何理良事迹,他始终牢记党员信仰,书桌上那本页脚微卷的《共产党宣言》,给予他源源不断的力量;协助召开“斯诺高层论坛”,发表几十篇研究斯诺夫妇的论文,他在学术上“咬定青山不放松”的坚守,让孜孜不倦的求是之心跃然纸上。他以笔墨诠释“老有所为”,而这“所为”本身,也正是他“老有所乐”的答案。“看书、思考、写作都是我的快乐。”尹均生将这份“乐”归功于豁达的心态、学校的关怀与伴侣的相守。他期望青年人能“脚踏实地,步履不停”,“纵然行动会因老去而迟缓,热爱与追求却可以永远年轻。”

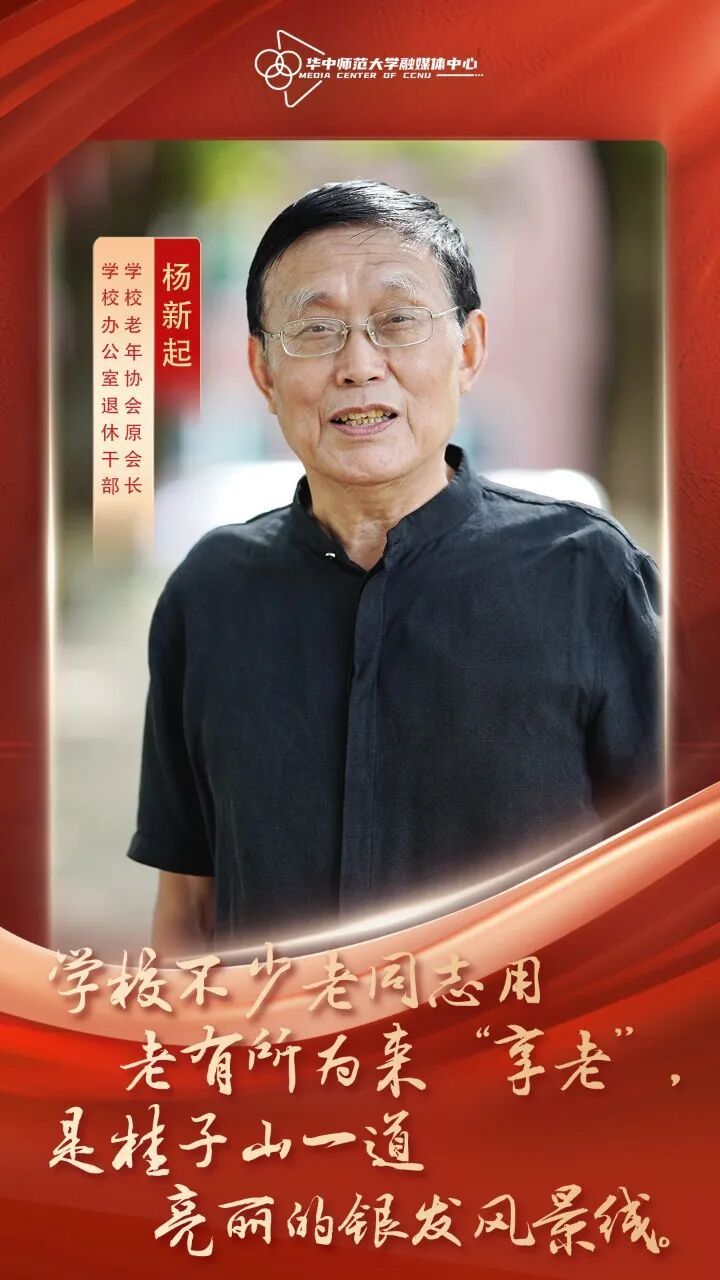

杨新起-校老年协会原会长、学校办退休干部-

自2007年退休后,杨新起就没怎么闲着,先是当了机关老协的会长,后来接任学校老协会长,这一忙活,就是18年。从大病救助制度的推行到老年活动中心的建设,再到校车乘车点座椅的安装,都与杨新起和校老协一班人的努力密不可分,他的认真负责和实实在在也获得不少好评。谈起多年为老工作心得,他总结为“三用”——用心、用情、用力。“老协就是学校和老同志们之间的桥梁和纽带,把老同志们的诉求和心声传达给学校,学校的重要工作和决策让老同志知晓,彼此尊重理解,才能促进校园和谐。”

“学校不少老同志退休不褪色,他们以被党和人民的事业需要为荣,以学术为生存方式为骄,用老有所为来‘享老’,是桂子山上一道亮丽的银发风景线。”杨新起也是其中的一员。今年,他策划的《新时代基层老年协会建设的理论与实践》即将付梓。杨新起觉得,“我有比较丰富的老协基层工作经验,在这方面开展一些思考和研究,为推进实施积极应对人口老龄化国家战略做些力所能及的事情,这很有意义。”

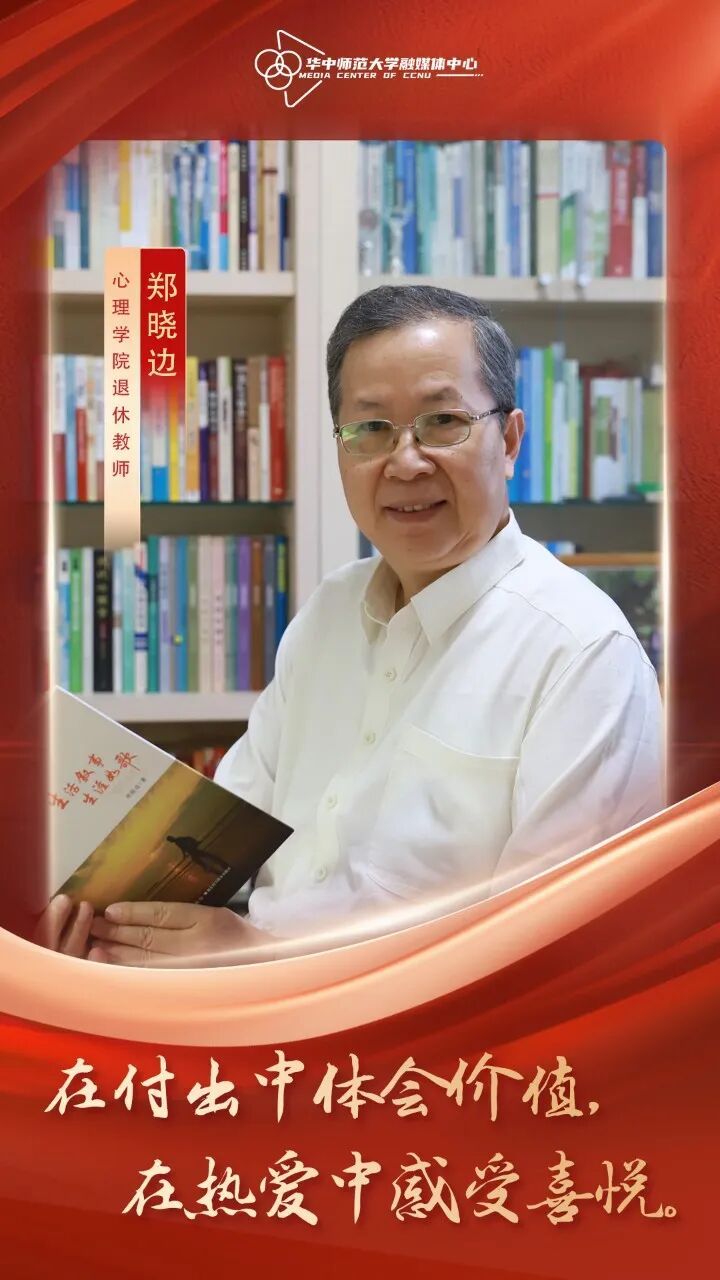

郑晓边-心理学院退休教师-

在他人眼中,郑晓边是一位“从不真正退休”的人。从教育一线退下的他,依然在心理学这片沃土上兢兢业业地“耕耘”。开创心理栏目、发表多篇文章、将“老年心理教育与积极生活”带进社区、连续两次获得学校先进老人标兵等荣誉……“让心理学温暖他人”,是郑晓边的期待。“保持积极情绪,建立良好人际关系,在投入与成就中体悟生命意义”,既是他对“积极心理学”的思考,也是身体力行的实践。他用行动诠释着向上的人生态度——老有所为,也能老有所乐。自小热爱小提琴的郑晓边,退休后依然在音乐中找到喜悦。艺术于他,不仅怡情,也融入课堂与心理辅导,让生活与工作充满节奏与韵律。谈及退休后的生活,郑晓边笑言,“激流勇退回归自在,凝聚团队发展豪迈”。在他身上,“老有所为”和“老有所乐”互相交融——在付出中体会价值,在热爱中感受喜悦。

何穗-数学与统计学学院退休教师-

何穗的微信头像是一束沉甸甸的“禾穗”,即便退休,他依然“活跃”——不辞辛劳地奔走十余个省市,拜访60多位校友,搜集200多件珍贵史料,写下15万字的笔记,完成《数学、统计学学科学术发展史》。在何穗看来,“梳理学科脉络是为明白我们从哪里来,也借此审视当下、指引未来。”回想起教学时光,何穗对“教师要过好教学关”体会尤深。为此,他推动建立学院“青年教师一对一结对帮扶”机制,帮助他们在教学、科研与综合素质上稳步成长。如今的何穗依然跟许多校友联络密切,积极推动设立多项奖学金,默默助力着一批又一批学子成长。“老有所为,就是尽己所能,发挥余热。”何穗说,他愿做那束低垂的禾穗,继续滋养土地,守护新芽。

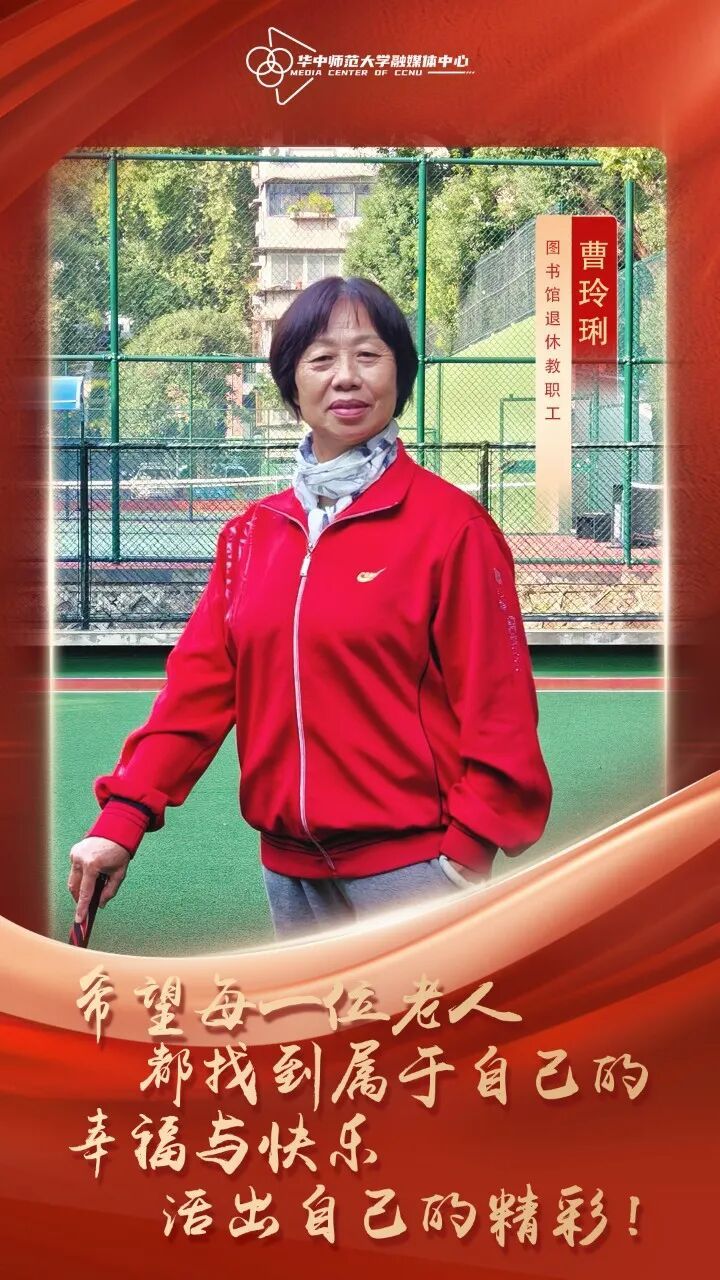

曹玲琍-图书馆退休教职工-

退休当年,恰逢学校举办门球赛,曹玲琍加入了图书馆门球队。门球运动“无高强度对抗、运动量适中、需动脑布局”,一经接触,她便深深着迷。“打门球之后,生气少了,生病也少了,每天有说有笑。”对曹玲琍而言,门球不仅是体育锻炼,更是发挥余热、倾注所爱的平台,给予她新的归属感和价值感。她现在担任洪山区门球协会主任,又因表现出色被委以华师门球协会副会长、校一队队长兼教练的重任。作为队长,她带领队员们坚持训练、共同进步。赛场上大家配合默契,赛后一起复盘探讨,在多项比赛中屡创佳绩。“看着学校门球成为全省高校中的亮眼名片,能为大家服务、让运动精神延续,这种在乐中作为、在作为中乐的生活,就是最踏实的幸福。”曹玲琍希望,“每一位老人都找到属于自己的幸福与快乐,活出自己的精彩!”

王笑合-音乐学院退休教师-

退休后,通过一场游轮上的比赛,王笑合与一群华师的退休老师们欣然相遇。欢声笑语与悠扬的琴声交织,退休老师们对手风琴那份纯粹的热爱,深深感染了她。于是,从闲暇时的耐心指点,到渐渐形成一个固定的小班,王老师再次带着手风琴走上了讲台,成为我校老年大学的一位“银发教师”。“老年大学的学员大部分都是从零开始,从识谱到拉简单的小乐曲,再到大家能进行合奏。这个过程,他们收获颇多,也快乐无比。”当看到身患疾病的学员依然乐观地面对生活,看到手指关节有恙的学员通过练琴积极康复,王笑合颇有感触:“他们那种对生命的热情和乐观,教会了我从另一个角度看待生活,也让我跟手风琴的缘分在他们的欢声笑语中一直延续下去。”

崔鸿-生命科学学院退休教师-

2023年,临近退休时,国家发布了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,长期从事科学教育研究的崔鸿希望能够抓住“这么好的政策”,走出大学校园,到西部地区多走访些学校,调研、帮扶、指导,让“理论研究”在中小学科学教育中实现“落地转化”,为国家培养更多的科技人才。尽管已年过六旬,依然坚持早晨六点起,武汉、新疆两地工作在肩,每天工作十几个小时。谈到为何这样“拼”,崔鸿说,“没觉得自己老了,我还有能力和精力,我想帮助他们。”“退休的时候,我们办公室主任要我写一句退休的感言,我写的是‘开启新的20年’。”在崔鸿看来,退休并不意味着“已经老了”,反而是一个新的起点,“我想再为国家的科学教育奋斗20年,这是很重要也很有意义的事情!”

开辟“老有所学”新阵地,拓展“老有所养”新方式,打造“老有所为”新路径。学校高度重视离退休工作,不断丰富为老服务内容,提升服务质效,不断开创新时代为老服务工作新局面、

重阳又至,祝福华师老同志岁岁安康!